訪問リハビリテーション

「ご本人が動きやすい」「ご家族が介護しやすい」を目指して、単なる機能訓練にとどまらず、これからの生活に必要なことをスタッフと一緒に考え、一緒に頑張る「オーダーメイドのリハビリ」です。

ご自宅等において療養を行っている方で、通院してリハビリを受けることが困難な方に対して、理学療法士・作業療法士といった国家資格を持つリハビリ専門員が利用者様の自宅へ訪問し、主治医の指示のもと、それぞれの状況に応じた訓練(運動療法や日常生活動作練習など)や精神的サポートなどのリハビリテーションを行うサービスです。

住み慣れた環境の中で、実生活のリアリティを持って、ストレスなくリハビリを受けられるというメリットがあります。

大きな福祉車両でなく、スタッフが乗車するだけのコンパクトカーでうかがうので、狭い路地でも安心です。

住み慣れたご自宅や自宅周辺で、家族も同伴でリハビリができるので、ストレスが軽減されます。

当院の訪問リハビリの特長

ご本人様がご自身で

「こうなりたい」と思い、

ご家族様も「うれしい」

リハビリテーションを

お一人お一人にマッチしたオーダーメイドのやり方で、ご自身の「こうなりたい」「これがしたい」というお気持ちを尊重し、ご家族の方が「こんなにできた」「介助の負担が減った」と喜んでいただけるプランをご提案し、運動や練習といった基本的なケアのみならず、住環境や精神面のケアなど様々な角度からサポートいたします。

4名の理学療法士と1名の作業療法士が在籍

リハビリのプロが責任を持って自立をサポートいたします。

理学療法士:「座る」「立つ」「歩く」などの基本的動作能力の回復から、日常生活や社会への復帰をお手伝いするスペシャリストです。

作業療法士:「食事」「トイレ」「入浴」「家事」「仕事」など、社会適応能力の回復をお手伝いするスペシャリストです。

わたしたちが皆様のご自宅に伺います。(訪問する担当者・人員に関してはご要望も踏まえ、最善のメンバーで対応いたします。)

生活に必要な運動機能の回復

- 動作の基本となる筋肉をつけるための運動

- 関節や可動部位が硬くなるのを防ぐためのストレッチや運動

- 自立につながる体力・筋力を向上させるための運動 など

サービスの一例はこちら

日常生活の動作の回復

- 起き上がる、立ち上がる、歩くなど、乗り移るなどの基本動作の練習

- 食べる、着替える、用を足すなど、生活に必要な様々な動作の練習

- 個人個人の目標やご家族の意向に沿った、さらに一歩進んだ家事動作の練習 など

サービスの一例はこちら

自立のための指導やアドバイス

- ご自身や家庭環境にあった福祉用品の選定および使い方の指導

- 住宅の改修や生活環境の整備のアドバイス

- ご自宅でご自身、あるいはご家族とできる運動や練習のご提案・指導

- ご家族など介助される方への適切な介助方法の指導

- 怪我や床ずれなどを予防するための生活の仕方や姿勢などの指導

サービスの一例はこちら

ご利用者様・ご家族と関係する全スタッフの連携

- ご自身やご家族のご要望に即して、介護スタッフのみならず、ケアマネージャーや医師とも密に連携して、臨機応変に様々なトラブルに対応しながら、リハビリを進めていきます。

対象となる方

医師の判断により、「通院が困難なため、自宅でのリハビリが必要」と認められている方

医療保険、介護保険のどちらでサービスを受ける場合もかかりつけ医の指示書が必要となります。

また、介護保険の「要支援1~2」「要介護1~5」の認定を受けていらっしゃる方は、担当ケアマネージャーの方に相談しケアプラン(居宅サービス計画)に訪問リハビリテーションを組み入れてもらう必要があります。

※介護認定を受けている方は介護保険でのご利用となりますが、例外もございますので、詳しくは当院スタッフまでご相談ください。

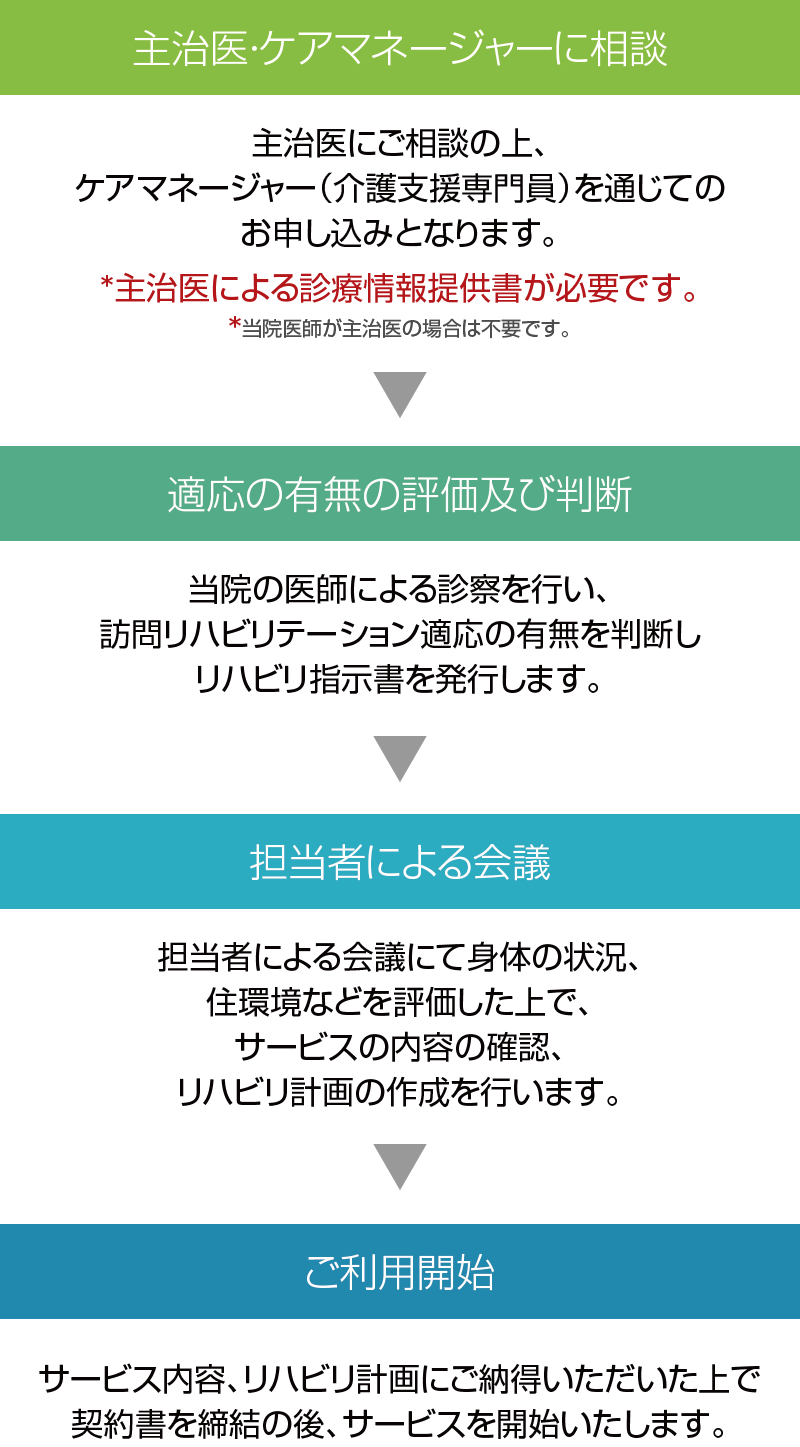

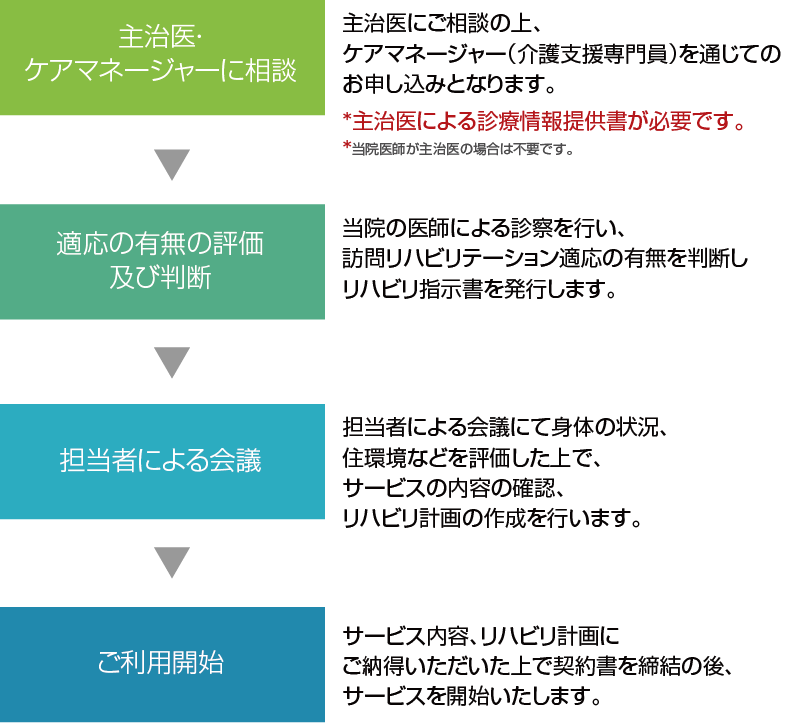

ご利用開始までのながれ

ご利用期間中は必ず3ヶ月に一度、当院の医師への受診が必要です。

訪問リハビリテーションのご利用を希望される方で、ご担当のケアマネージャーがいらっしゃらない場合は、 下記最寄の窓口でご相談ください。

- 在宅介護支援センターで相談

- ふれあいセンター等の市区町村役所の在宅福祉関連窓口で相談

- 保健所・保健センターの保健師に相談

- 病院の医療相談室(ソーシャルワーカー)に相談など

当院の医療福祉相談室にも、医療ソーシャルワーカー(MSW)が常駐しております。お気軽にご相談ください。

リハビリのながれ

1回40分を基本に行います。

当院が提供するリハビリやサービスの一例を一連の流れでご紹介します。(あくまでも一例です。お一人お一人のご要望や状態に合わせてオーダーメイドによるリハビリテーションを行います。)

訪問時・リハビリ開始前後の確認事項

毎回訪問時には、当日の体調(体温、血圧、脈拍、症状の状態など)を確認の上、当日のご要望を伺います。

前回訪問時や、それ以降当日までの様子なども詳細にお聞きしながら、当日の計画を組み立てていきます。

また、運動や訓練の前後にも、常に状態を確認しながら、慎重かつ積極的にリハビリを進めていきます。

ご本人様・ご家族との意思疎通を大切にしています。

運動機能訓練

可動域を回復するためのストレッチ

痛みの緩和や怪我防止の運動

筋力強化の運動

日常生活動作訓練

トイレ、入浴など、日常生活に必要な動作の訓練など

外出先での歩行や買い物の際の動作訓練など

公共交通機関利用の際の動作訓練など

生活環境調整・助言・指導

ご自宅の段差解消の改修や手すりなどの設置に関する、生活環境全般へのアドバイス

ご本人様にあった、またご家族様が介助しやすい福祉用具の選定や使い方の説明

ご家族の方が介助しやすい方法の検討や実技指導など

主な対象エリア

下の地図や小学校区別に示した当院近隣のエリアが主な対象エリアですが、交通の便やご利用状況によっては、表示のエリア以外にも訪問可能な場合がございますので、ご興味のある方はご遠慮なくお問合せください。

参考対応エリア(小学校区別)

伊島小学校、津島小学校、石井小学校、三門小学校、大野小学校、横井小学校、野谷小学校、中山小学校、平津小学校、桃丘小学校、御野小学校、大元小学校、鹿田小学校の各学区など

※上記対応エリア内でも、所要時間・道路状況などの条件により対応できない場合もございますがご了承ください。足守・馬屋下・馬屋上・野谷・牧石小学校区以北の方は、一度ご相談ください。

![訪問リハビリテーション - 訪問リハビリテーション 「ご本人が動きやすい」「ご家族が介護しやすい」を目指して、単なる機能訓練にとどまらず、これからの生活に必要なことをスタッフと一緒に考え、一緒に頑張る「オーダーメイドのリハビリ」です。 当院の訪問リ […]](/site/images/common/logotype_full-set.png)